家紋のはなし

2020.08.01

皆さま、ご自分の家の家紋をご存知ですか?

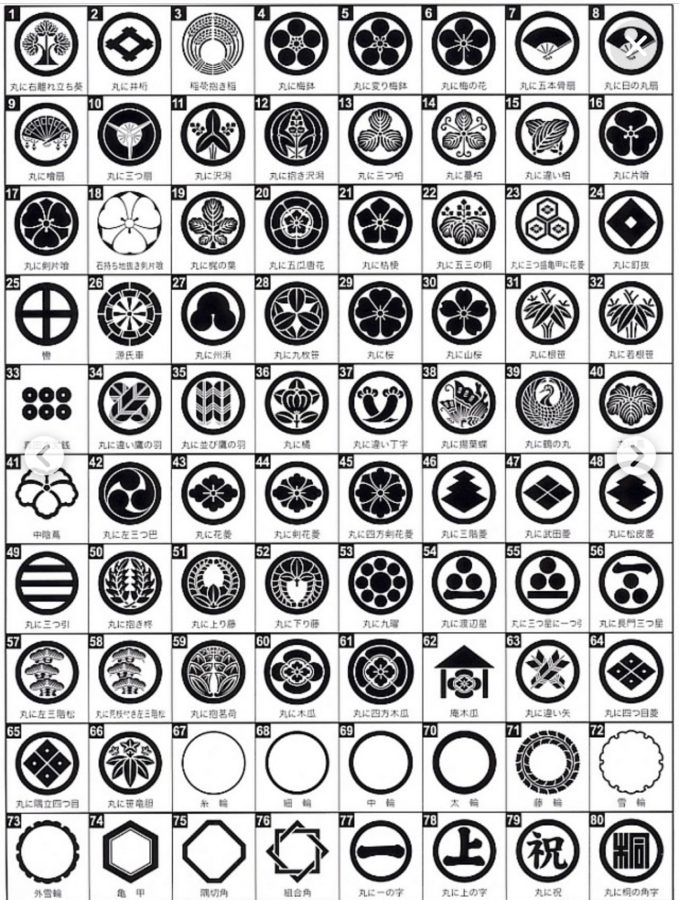

家紋は今日まで息づいている日本固有の文化であり、古くより家系、血統、家柄、地位を表すために用いられてきました。現在ではおよそ2万の家紋が確認されています。

その起源は、平安時代後期の貴族が、各家固有の目印として、独自に創りだし、牛車の胴などに付けてその紋を披露して歩き始めたことが起源であると言う説があります。

その後、公家の間で流行し、様々な家紋が創りだされ、鎌倉時代になると、よりグラフィカルに発展、変化していきました。

その背景には、源氏、平家に代表される武家において、敵味方の区別をつけ易くする為、識別の紋章として創り、本格的な合戦が増えた鎌倉時代中期頃には、武勲を上げる機会が増え、幔幕や軍旗や刀の鞘など、ありとあらゆるものに家紋が入れられ、爆発的に普及し、武家の殆どが家紋を持つ様にまで定着したことがあげられます。

一方で、存在自体が厳格な家格の序列に固定化された公家には、家紋をあえて使用する必然性がなかった為、室町時代の公家社会においては家紋を使用する発想は廃れていきました。

つまり、家紋を発展、進化させたのは武家であると言えます。

戦国時代になると、同族の武家同士で戦うことも増え、この頃から家紋の種類が急速に増えたと言えます。

江戸時代になると、武士同士の激しい戦は殆ど無くなり、敵味方の区別の様な実用的目的から、家柄や身分を確認するなどの目的に変化していきました。

同時に家紋の使用制限も無かった為、庶民の間でも自由に家紋を用いる様になりました。

元禄文化の発展により、庶民の生活も時代に華やかになり、家紋を必要とする機会も増え、豊臣秀吉が使用していた「桐紋」などが好まれて使用されていたと言われています。

また、より装飾化され、華美、優美な形に整えられ、左右上下対照、丸で囲んだものなど、種類が飛躍的に増えたと言われています。

明治時代以降、西洋文化の流入や戦争などにより、一時は国民の間では縁遠いものになりましたが、それでも現在では殆どの家に一つは伝えられています。

家紋は、貴族などのごく限られた者しか紋章が許されないヨーロッパ各国とは対照的な日本特有の文化であり、アートであり、冠婚葬祭や伝統芸能の世界においては必要不可欠かつ、大切なその家のシンボルだと言えます。

北徳は、その家紋に重きを置き、全ての婚礼紋服に、お客様一人一人の家紋を入れさせていただいております。

北徳 代表 鎌田啓友記

■ 前撮り・和装なら、北徳|名古屋

→『北徳ホームページ』

『和装にこだわりたい』そんな想いにお応えします!歌舞伎や日本舞踊の『舞台衣裳』を扱う会社です。他では見かけない衣装が豊富。婚礼前撮りでは王道の花嫁姿・花婿姿で撮影ができます。業界では珍しい老舗衣裳店。創業 慶応元年(1865年)伝統を継承する 名古屋 北徳です。

■ Instagram

→『北徳スタッフ』(スタッフの日々徒然)

→『北徳ギャラリー』(お客様写真)

■ amebaブログ

→『アメーバブログ』

■ お問い合わせ等

→『お問い合わせ・ご予約について』

→『アクセス』(Googleマップ)

■ 公式LINE北徳

※是非チェック、フォローよろしくお願いします!お打ち合わせ、ご試着も予約受付中(完全予約制)

カテゴリ

アーカイブ

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月